- -acées

-

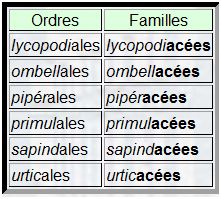

-acée(s) ♦ Élément, du lat. -aceae, de -aceus, utilisé pour former les noms de familles botaniques : polygonacées, rosacées.-acée, -acéesélément de suffixation, du suff. lat. -aceus, "appartenant à, de la nature de", servant en botanique à former les noms de familles.⇒-ACÉES, suff.Suff. qui s'accole au n. d'une plante considérée comme plante-type (rose/rosacée) ou à un mot désignant la caractéristique essentielle d'un groupe de plantes (cupule/ cupuliféracées); le dér. désigne la famille des plantes qui présentent les mêmes caractéristiques. Dans les classifications bot. mod., ce suff. est typique de la plupart des familles de plantes à l'intérieur du sous-embranchement des angiospermes :acanthacées < acantheamarantacées < amaranteanacardiacées < anacardierbuxacées < buiscactacées < cactuscaprifoliacées < chèvrefeuilleébénacées < ébéniergéraniacées < géraniumzingibéracées < gingembreiridacées < irislauracées < laurierliliacées < lismagnoliacées < magnoliamoracées < mûriermyrtacées < myrteurticacées < ortiepipéracées < poivrierpapavéracées < pavotrenonculacées < renonculerésédacées < résédatiliacées < tilleulvalérianacées < valérianeverbénacées < verveine— Ces vocables peuvent s'employer au fém. sing. pour désigner une plante partic. de la famille :broméliacées → une broméliacée (bromélia, ananas)chénopodiacées → une chénopodiacée (chénopode, épinard, betterave)crassulacées → une crassulacée (crassule)cucurbitacées → une cucurbitacée (concombre)éricacées → une éricacée (bruyère)oléacées → une oléacée (olivier)Rem. 1. Le suff. -acées sert à désigner les familles de plantes p. oppos. aux ordres de plantes qui les dominent dans la hiérarchie de la classification, ce dernier type de taxa étant caractérisé par la termin. -ales : Rem. 2. En dermatologie, le mot rosacée (subst. quand il est empl. seul; adj. dans l'expr. acné rosacée) est synon. de couperose; le suff. -acée garde alors le sens du lat. -aceus « de la nature de, de la couleur de », indépendamment de toute valeur classificatrice.Rem. 3. Il correspond un adj. en -acé à la plupart des dér. en -acées.Prononc. :[-asé].Morphol. — Le suff. -acée prend le plus souvent la forme de plur. -acées. Étant données la valeur de classification du suff. -acées et, partant, la nuance coll. qui s'y rattache, les lexicographes hésitent dans les formes qu'ils adoptent comme vedette entre le sing. -acée et le plur. -acées. À l'encontre du LITTRÉ, Pt Lar. 1968, par ex., donne presque régulièrement la préférence à la vedette au plur. Dans le cas où la base, au lieu de désigner une plante, en désigne une caractéristique, ce suff. peut s'accoler à la base par l'intermédiaire de l'infixe -fer : cruciféracées (croix), cupuliféracées (cupule), ombelliféracées (ombelle).Étymol. ET HIST.A.— Étymol. — Le suff. lat. -aceae, fém. plur. de -

Rem. 2. En dermatologie, le mot rosacée (subst. quand il est empl. seul; adj. dans l'expr. acné rosacée) est synon. de couperose; le suff. -acée garde alors le sens du lat. -aceus « de la nature de, de la couleur de », indépendamment de toute valeur classificatrice.Rem. 3. Il correspond un adj. en -acé à la plupart des dér. en -acées.Prononc. :[-asé].Morphol. — Le suff. -acée prend le plus souvent la forme de plur. -acées. Étant données la valeur de classification du suff. -acées et, partant, la nuance coll. qui s'y rattache, les lexicographes hésitent dans les formes qu'ils adoptent comme vedette entre le sing. -acée et le plur. -acées. À l'encontre du LITTRÉ, Pt Lar. 1968, par ex., donne presque régulièrement la préférence à la vedette au plur. Dans le cas où la base, au lieu de désigner une plante, en désigne une caractéristique, ce suff. peut s'accoler à la base par l'intermédiaire de l'infixe -fer : cruciféracées (croix), cupuliféracées (cupule), ombelliféracées (ombelle).Étymol. ET HIST.A.— Étymol. — Le suff. lat. -aceae, fém. plur. de - (-

(- + e-us) qui signifie « appartenant à, de la nature de » (cf. -acé), a donné le suff. -acées sur le modèle de mots lat. comme

+ e-us) qui signifie « appartenant à, de la nature de » (cf. -acé), a donné le suff. -acées sur le modèle de mots lat. comme  ,

,  ,

,  ,

,  . Les dér. ainsi formés en viennent à désigner des familles de plantes :géraniacée < géranium (1545) empr. du lat. des botanistesrosacée (1694, TOURNEFORT) d'apr. le lat.

. Les dér. ainsi formés en viennent à désigner des familles de plantes :géraniacée < géranium (1545) empr. du lat. des botanistesrosacée (1694, TOURNEFORT) d'apr. le lat. « de rose »graminacée < graminée (1732) dér. sav. du lat.

« de rose »graminacée < graminée (1732) dér. sav. du lat. « de gazon ».B.— Finales homophones. — Les subst. fém. à finale homophone sont rares :panacée « remède universel » (1550) empr. du lat.

« de gazon ».B.— Finales homophones. — Les subst. fém. à finale homophone sont rares :panacée « remède universel » (1550) empr. du lat. « plante imaginaire à laquelle on attribuait la vertu de guérir toutes les maladies (du gr. panakeia) » (BL.-W.4)séracée « lait caillé » < sérac (1779) avec un c encore mal expliqué < sérat « fromage caillé » < lat. serum.C.— Vitalité. — -acées est de beaucoup le suff. le plus empl. pour former des n. de familles de plantes. La termin. -ées s'emploie parfois concurremment avec -acées :aroïdées — aroïdacéesbégoniées — bégoniacéesberbéridées — berbéridacéescactées — cactacéescomposées — composacéesgraminées — graminacéesiridées — iridacéeslabiées — labiacéesnyctaginées — nyctaginacéesorchidées — orchidacéesDe même -fères concurrence -féracées :crucifères — cruciféracéescupulifères — cupuliféracéesombellifères — ombelliféracéesLa famille des légumineuses et celle des palmiers échappent à la classification en -acées. DARM. 1877 rapporte que dans la classification de Candolle (1778-1841) ,,sur 56 familles qui composent la classe des thalamiflores (phanérogames dicotylédones) 32 sont formées à l'aide du suffixe -acées``. Dans QUILLET 1965 s.v. botanique, sur les 138 familles citées dans le sous-embranchement des angiospermes :133 se terminent par -ées dont 52 par -acées et 23 par -inées1 par -euses (légumineuses)1 par -iers (palmiers)3 par -fères (crucifères, cupulifères, ombellifères).Dans l'Encyclopédie de la Pléiade, Botanique, 1960, les 74 familles des 36 ordres d'angiospermes sont réparties comme suit d'apr. la termin. :66 se terminent par -acées4 par -ées, bien qu'elles aient des concurrents en -acées (composées, graminées, labiées, orchidées)2 par -fères (crucifères, ombellifères)1 par -euses (légumineuses)1 par -iers (palmiers)Lar. 20e, dans son tabl. des angiospermes (s.v. botanique) emploie la termin. -acées de préférence à toute autre (sauf dans légumineuses et palmiers). À en juger par les dat. relevées ds DAUZAT 1964, la 1re création se situe au début du XVIIe s. (rutacée); c'est surtout durant la 1re moitié du XIXe s. que la termin. -acées a été féconde. Elle n'a d'ailleurs pas cessé d'être productive, et le début du XXe s. a vu de nouv. créations :1615 rutacées1694 liliacées, rosacées1719 rubiacées1721 cucurbitacées1722 dipsacées1732 graminacées1747 malvacées1762 cruciféracées1775 borroginacées1798 cypéracées, papavéracées, renonculacées, tiliacées1806 caprifoliacées1809 iridacées, primulacées1812 bignoniacées, plombaginacées, térébinthacées1816 magnoliacées1817 nymphéacées, pipéracées1819 campanulacées1827 euphorbiacées, géraniacées, rhamnacées1836 protéacées, linacées1842 anothéracées, bétulacées, myrtacées, oléacées, saxifragacées1867 lemnacées1868 mucoracées, polygonacées1870 sapotacées, scrofulariacées1872 valérianacées1891 onagrariacées, solanacées1923 iliacées, urticacées1930 salicacées-acé, -acées❖

« plante imaginaire à laquelle on attribuait la vertu de guérir toutes les maladies (du gr. panakeia) » (BL.-W.4)séracée « lait caillé » < sérac (1779) avec un c encore mal expliqué < sérat « fromage caillé » < lat. serum.C.— Vitalité. — -acées est de beaucoup le suff. le plus empl. pour former des n. de familles de plantes. La termin. -ées s'emploie parfois concurremment avec -acées :aroïdées — aroïdacéesbégoniées — bégoniacéesberbéridées — berbéridacéescactées — cactacéescomposées — composacéesgraminées — graminacéesiridées — iridacéeslabiées — labiacéesnyctaginées — nyctaginacéesorchidées — orchidacéesDe même -fères concurrence -féracées :crucifères — cruciféracéescupulifères — cupuliféracéesombellifères — ombelliféracéesLa famille des légumineuses et celle des palmiers échappent à la classification en -acées. DARM. 1877 rapporte que dans la classification de Candolle (1778-1841) ,,sur 56 familles qui composent la classe des thalamiflores (phanérogames dicotylédones) 32 sont formées à l'aide du suffixe -acées``. Dans QUILLET 1965 s.v. botanique, sur les 138 familles citées dans le sous-embranchement des angiospermes :133 se terminent par -ées dont 52 par -acées et 23 par -inées1 par -euses (légumineuses)1 par -iers (palmiers)3 par -fères (crucifères, cupulifères, ombellifères).Dans l'Encyclopédie de la Pléiade, Botanique, 1960, les 74 familles des 36 ordres d'angiospermes sont réparties comme suit d'apr. la termin. :66 se terminent par -acées4 par -ées, bien qu'elles aient des concurrents en -acées (composées, graminées, labiées, orchidées)2 par -fères (crucifères, ombellifères)1 par -euses (légumineuses)1 par -iers (palmiers)Lar. 20e, dans son tabl. des angiospermes (s.v. botanique) emploie la termin. -acées de préférence à toute autre (sauf dans légumineuses et palmiers). À en juger par les dat. relevées ds DAUZAT 1964, la 1re création se situe au début du XVIIe s. (rutacée); c'est surtout durant la 1re moitié du XIXe s. que la termin. -acées a été féconde. Elle n'a d'ailleurs pas cessé d'être productive, et le début du XXe s. a vu de nouv. créations :1615 rutacées1694 liliacées, rosacées1719 rubiacées1721 cucurbitacées1722 dipsacées1732 graminacées1747 malvacées1762 cruciféracées1775 borroginacées1798 cypéracées, papavéracées, renonculacées, tiliacées1806 caprifoliacées1809 iridacées, primulacées1812 bignoniacées, plombaginacées, térébinthacées1816 magnoliacées1817 nymphéacées, pipéracées1819 campanulacées1827 euphorbiacées, géraniacées, rhamnacées1836 protéacées, linacées1842 anothéracées, bétulacées, myrtacées, oléacées, saxifragacées1867 lemnacées1868 mucoracées, polygonacées1870 sapotacées, scrofulariacées1872 valérianacées1891 onagrariacées, solanacées1923 iliacées, urticacées1930 salicacées-acé, -acées❖

Encyclopédie Universelle. 2012.